みなさんこんにちは。大学院に進んだばかり、ひじきです。2024年11月のG検定に合格したため、やったことやおすすめのサイトなどを解説していきます。

結論としては、書籍を読むことでのインプット+擬似問題や赤シートによるアウトプットが基本となります。

さらにG検定の特徴としては比較的時間制限が厳しい(1問当たり1分もない)ことが挙げられます。

このため、試験当日の受け方についても練習しておくのが良いでしょう。それではG検定の概要や、一発合格するための勉強法について解説していきます!

最初にG検定がおすすめな人をまとめます。非常に広範囲、かつビジネスに関わる話題も出題されることが特徴になっています。

G検定とは

ここについてはG検定の基礎知識のような内容になっているため、既に受験を決めている人は読み飛ばしても構いません!

G検定とは、一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)が実施する、AI・ディープラーニングの活⽤リテラシー習得のための検定試験です。 AI・ディープラーニングに関わる全ての方が受験対象です。 AI・ディープラーニングについて体系的に学ぶことで、「AIで何ができて、何ができないのか」「どこにAIを活用すればよいか」「AIを活用するためには何が必要か」が理解でき、データを活用した新たな課題の発見やアイデアの創出が可能になる、デジタル施策の推進に自信が持てるようになるなど、あなたのビジネスやキャリアの可能性が飛躍的に広がります。

G検定公式HPより引用

ここにある通り、AIを活用したビジネスに興味がある人向けのものであると言えます。実際、AI・機械学習全般について非常に幅広い内容が含まれており、受けて後悔はしませんでした。

AIの歴史から始まり代表的な機械学習アルゴリズム(ディープラーニング以外の内容もきちんと入っています!)、法律関係の話題まで、本当に様々な内容をカバーしています。

G検定の日程・会場・試験時間と問題数について

- 日程と申込期間

G検定の日程は奇数月の10日頃に行われており、申込期間はその2ヶ月前〜1週間前となっています。

例えば2025年の第5回試験は9月6日に行われる予定で、その申込期間(個人)は7月11日から8月29日となっています。 - ラベル受験会場

G検定はオンラインで受験する試験であり、自宅の自分のPCから受験することになります。どこかの試験会場に言って受けるわけではないことに注意しましょう!

- ラベル試験時間

試験時間は120分、問題数は約160問となっているため、1問当たりにかけられる時間は45秒です。他の試験に比べてかなり厳しめの時間制限であると言えます。

ちなみに以前はさらに厳しい時間制限(120分で240問近い出題)だったようなので、最新情報は公式サイトでの確認推奨です! - ラベル公式シラバス

公式サイトの後半にはシラバスのpdfファイルがダウンロードできます!これはG検定の作成者が「この内容を出しますよ」と言っているということなので、必ず目を通しておくことをお勧めします。

G検定の合格率、合格ラインについて

続いては、気になるG検定の合格率と、合格ラインについてです。

直近3回(2024年11月、2025年1月、3月)の合格率は73,4%で、比較的高めとなっています

2022年頃は70%未満だったため、近年は合格しやすくなっている(あるいは受験者が勉強している?)と思われます。また、その合格ラインは約7割くらいの正答率と言われています。

要するに、合格率も合格ラインもだいたい7割ということです!

勉強方法

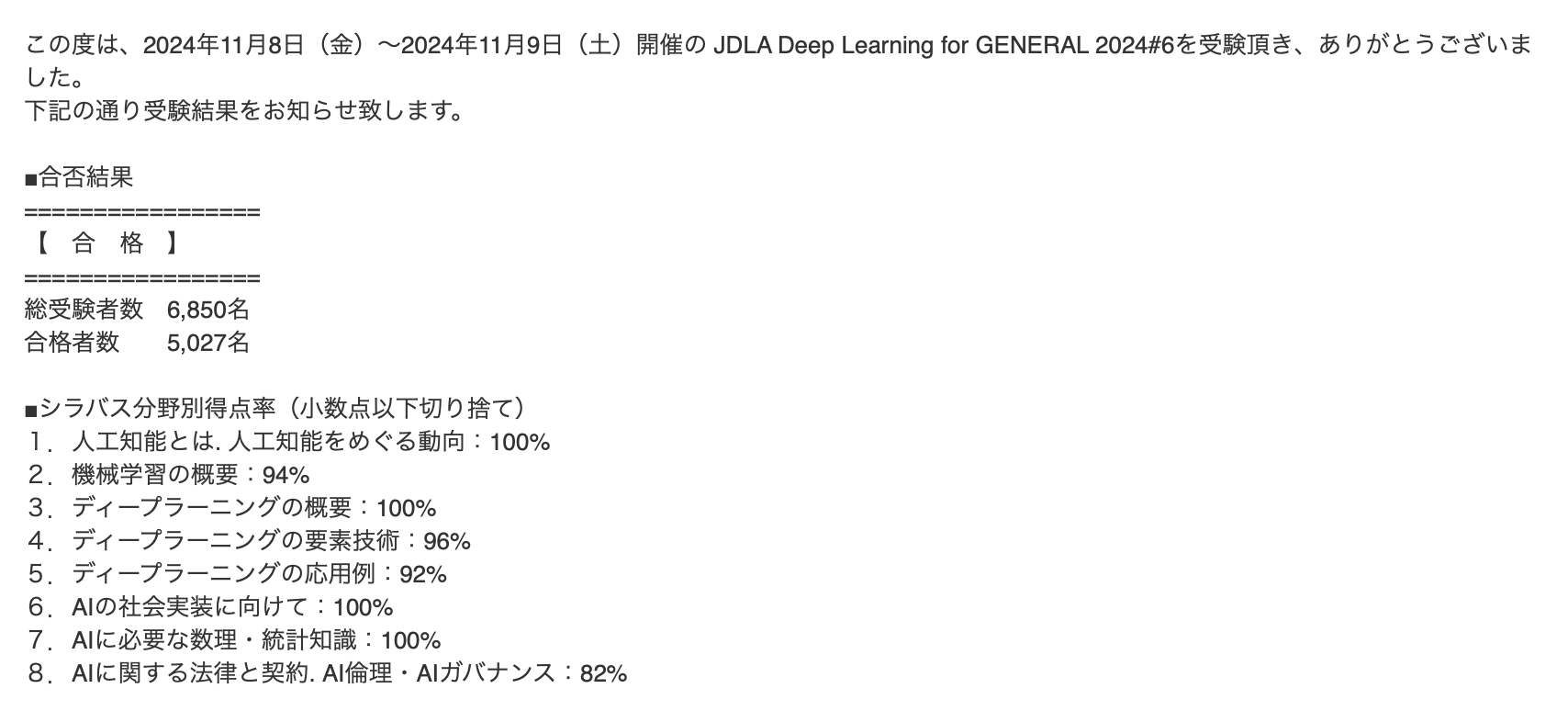

それではここからは具体的な勉強方法と当日の受け方についてです!最初に信頼性のため、僕自身の受験結果を載せておきます。

特に機械学習の技術的な部分や実装の点数が高いですが、これはIT企業の長期インターンにも参加していた理系大学生の点数として見て頂ければと思います。G検定は前提知識があまりいらない試験なので、ここから解説する方法によって十分合格できるはずです!

さて、ここからは試験の30日前から勉強を始めるという想定で書いていきます!

30日前〜20日前:インプット中心

勉強を開始したらまずは参考書を使い、基礎知識のインプットから始めましょう。この際には、『ディープラーニングG検定(ジェネラリスト)最強の合格テキスト』をおすすめします!

「この1冊だけで合格できる!」という言葉通り、僕がお金を払ったのはこの本を買った時だけです。まずはこの参考書の内容を読みつつ、章末の問題を解いていきましょう。章末問題の分量は少ないですが、重要な内容と思われるので、分からなかった問題についてはチェックを付けておくと良いでしょう。

特に短期間での合格を目指す場合、インプットよりアウトプットに重点を置いた方が良いことが多いです。参考書はできるだけ早く(10日弱程度)一周し、アウトプット中心に切り替えて行きましょう!

また、特に難しいと感じた部分にはチェックを付けておくと良いと思います。例えば僕の場合は法律全般の他、物体検出のモデルと強化学習がなかなか覚えられなかった記憶があります。

※紹介した参考書は[第2版]ですが、シラバス改訂に伴ってアップデートされる可能性もあります。ぜひ最新版を購入することをおすすめします。

20日前〜:アウトプット中心

そして参考書を一周した後はできるだけアウトプット中心の勉強に移ることをおすすめします。参考書を読んでいるだけではあまり知識が定着しないため、アウトプットは非常に重要です。

例えば画像認識アルゴリズムにはAlexNet、VGG、ResNetなどがありますが、これらを古い順に並び替える問題などがあります。こう言った部分は参考書を読んでいる時は意識しないと思いますので、ぜひアウトプット中心の勉強によって対策していきましょう。

で、「どこに練習問題があんねん」という話ですが、まずは参考書の付録として付いてくるものをやりましょう。そこそこのボリュームがあるため、これだけでも勉強になります。実際に問題を解いてみて、分からなかった問題とのその周辺知識について参考書を見返すと良いです。例えば4択の問題で正解の選択肢は分かったけれど、他の選択肢がよく分からんという場合にも参考書を振り返るようにすると、一気に知識が身に付いていくと思います!

そして、参考書付属の問題集以外でおすすめのものを紹介します。

これらは無料でできる問題集となっているので非常におすすめです。また、上からおすすめ度順となっています。

しかし唯一の欠点は、古いシラバスを参照しているため一部の問題は関係ない可能性があることです……。もちろん今後対応されていく可能性はありますが、多少のお金は払って良いという場合はUdemyの【全840問】G検定対策 模擬演習試験!重要度の高い問題を厳選(最新シラバス対応)【模擬試験4回分】が問題数も多く良さそうです。

試験日当日の流れ

それでは最後に試験日当日の流れです!

用意するものは紙とペンでしょうか。あまり手書きして解く問題はないですが、一部の問題では必要になります。ただし数学や統計のような問題は割り切って捨てる(or後回しにする)のも手だとは言っておきます。

試験日はマイページから試験サイトに接続し、最初に動作確認を行った後に実際の試験となります。

最初の動作確認の部分では操作方法に十分慣れておきましょう。解答の選択方法はもちろん、チェックマークの付け方、全問題の解答状況を見る機能については確認しておきたいです。

最初にも書いた通り時間制限が厳しい試験となるため、分からない問題は飛ばす、時間はかかるけど解けそうな問題はチェックを付けて後回し、というような戦略が重要です。前半に時間をかけ過ぎて後半の問題を解ききれなかったというパターンが一番残念ですからね……。

出題の順番はおそらくランダムなため、前半に難しい問題が固まって後半は簡単という可能性もあります。最初でつまづいても焦らずに進めましょう。

また、法律関連の問題は選択肢の文章が長く回答に時間がかかる印象でした。これは他の問題を抑えた後にじっくり取り組んだ方が良さそうです。

最後に、未解答の問題は残さないようにしましょう。残り数分の時点で回答していない問題があった場合、全ての問題について同じ番号にチェックを入れておくことをおすすめします笑。試験後はだいたい2〜3週間後に結果が送られてきます!

G検定 まとめ

それでは最後にG検定についてのまとめです!

勉強方法についてはどれも当たり前のことですが……G検定は本当に幅広い内容が含まれており、理系の大学生としてもそこそこ勉強になりました(強化学習についてよく分かっていなかった)。

法律関連の内容はビジネスにおいて非常に重要だと思いますし、学生から社会人まで多くの人におすすめできる試験です!

もはや職業や分野を問わずAIとの関係は切っても切れないものになっていると思われます。ぜひG検定を通してAIについての知識を付けてみてください!